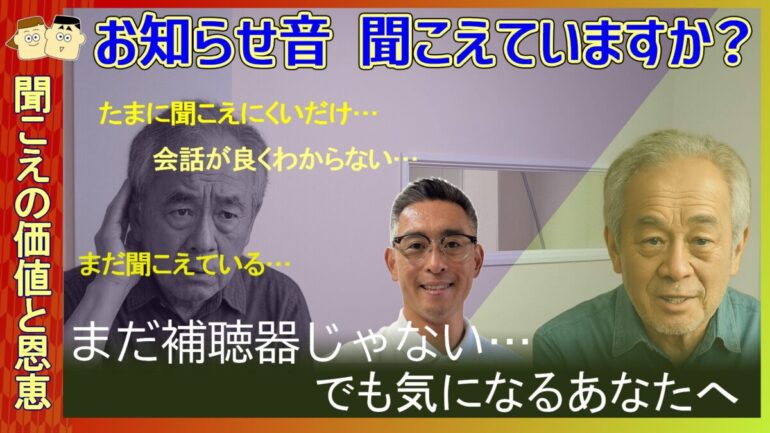

聞こえの価値とベネフィット

「聞こえる」ということを意識している人はほとんどいないと思います。聴覚は胎児のときから働きはじめ、さまざまな音を聞き取り、経験を積んでいきます。子供の言語獲得や、ピアノの調律師のような微妙な音の違いを聞き分ける職業としての聴覚訓練など、経験の積み方はさまざまです。

また、人生を終える最期まで聴覚の反応が残っている人がいることもよく知られています。

物理的に音を遮断しない限り、人は音を認識し続けます。視覚のように目を閉じれば物が見えなくなるわけではありません。呼吸するのと同じくらい聞くことは無意識に行われています。それだけ聴覚は、重要な役割を担っていると言えます。

聞こえのベネフィット

・ベネフィット・・・利益、恩恵、利点、効能

聞こえのベネフィットは、円滑なコミュニケーション、状況把握、危険察知、音楽などによるリラクゼーションまたは高揚感など多岐にわたります。しかし、難聴の状態になると脳が認識する音情報が少なくなるため、これらのベネフィットは目減りしてしまいます。

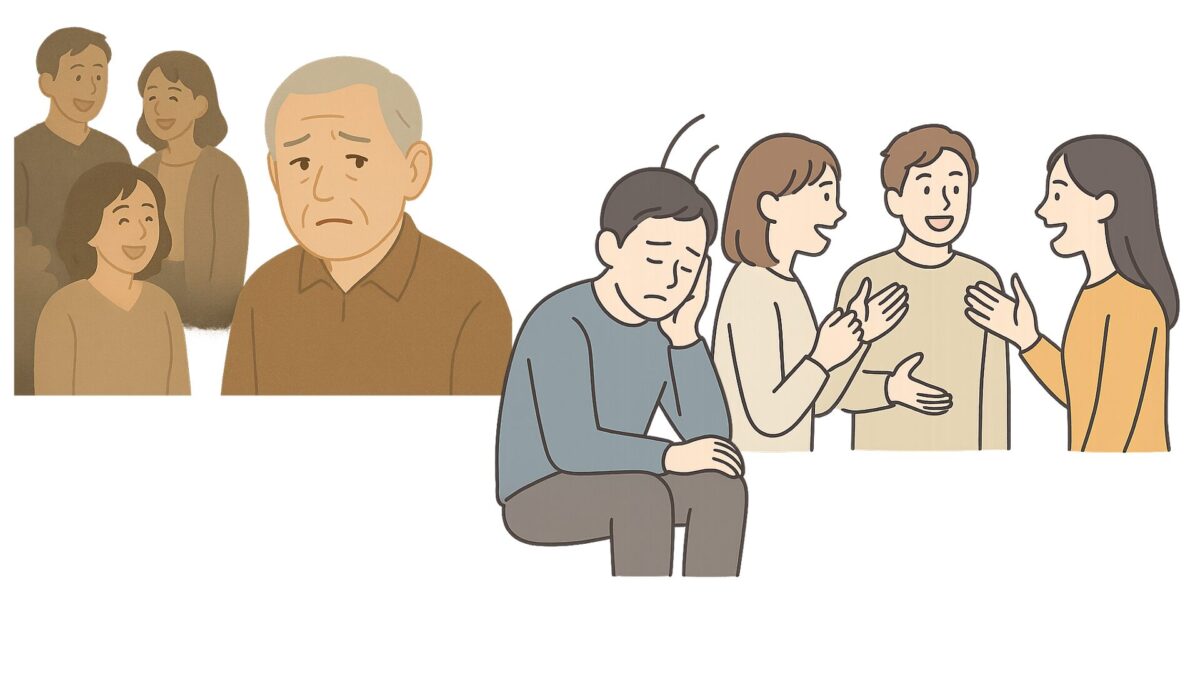

一番わかりやすいのは、会話によるコミュニケーションが減っていくことです。会話が聞き取りにくくなると、内容が理解しにくくなるため次第に会話することを避けるようになっていきます。すると、少しづつ自信をなくしていき、ますます会話をしなくなっていきます。こうなってくると、悪循環を陥り、「聞こえないことによる不利益」が増大していきます。

聞こえにくさはイメージしにくい

ほとんどの健聴者にとって、聞こえている状態があまりにも当たり前なため、「聞こえにくい」という状態を想像することは意外と難しいです。

大多数の難聴者は音は聞こえるし、会話もある程度理解可能な場合が多いです。しかし、それは、周りが静かであったり、相手が正面でゆっくりはっきり話してくれていたり、何回か聞き返していたりといった場合であり、聴取環境が悪くなると途端に聞き取りにくさを感じます。

ここが、健聴者と難聴者の大きな違いで、健聴者は聞こえにくさはあれど会話の内容は理解できることが多いです。それに対し難聴者は、雑音下での聞き取りはとても苦手です。

聞こえの程度は目に見えるものではないため、環境の変化で聞こえにくくなっていてもどの程度聞こえにくくなっているのかを把握することは難しいです。

補聴器の役割

補聴器は、静かな場所での会話はもちろん、周りがうるさい場所での会話も助けてくれるアイテムです。

補聴器の雑音抑制にはいろいろな種類があり、すべてのクラスに同じ機能が搭載されているわけではありません。特にうるさい環境での聞き取りやすさはスタンダードクラス以上の補聴器がおすすめです。

年齢とともに低下する加齢性難聴では、少しづつ進行するため自覚するタイミングは遅くなりがちです。以前は脳に送られていたいろいろな音が少しづつ減っていき、気が付けば静かな世界で生活していて、会話の内容もあいまいになってしまい、知らないうちに豊かな生活環境を手放しているといったことが起きています。

聞こえの価値は、得られる利益のわりに軽視されがちです。難聴を自覚したら早めの対策がおすすめです。