「補聴器の聞こえに満足できない」

「不満がある」

「高かったのに失敗した」

せっかく補聴器を購入したのにイマイチ納得がいかない。そう感じている方もいると思います。これらの補聴器の聞こえ満足度は様々な要因によって低下します。

第一位:調整ミス

その中でも、一番満足度を低下させるのが「調整ミス」です。補聴器はユーザーの聴力に合わせて調整することが必須なので、適切な調整がなされていれば聞こえやすくなりますが、調整が不十分だと聞こえ方は満足のいくものにはなりません。

周波数ごとの調整と音量の違い

補聴器の調整は、低下している聴力に対して周波数ごとに設定していきます。

テレビの音量のように一律に上げ下げをするものではありません。

適切な調整がなされていないと、過剰に増幅された周波数帯と不足している周波数帯が混在します。それも左右で発生します。

初心者と経験者の違い

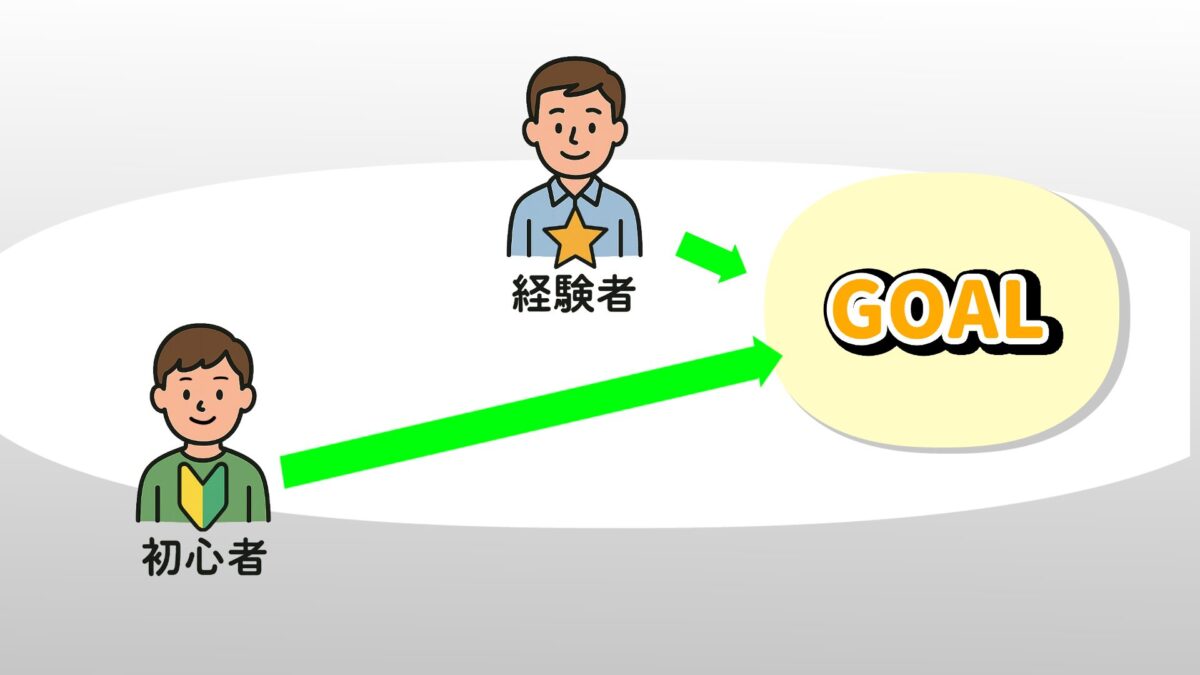

問題を難しくしているのが、はじめて補聴器を装用する人と経験者では設定できる音量が異なる点です。

経験者の場合、十分に補聴された音量に慣れているため、目標利得に対して適切な調整がなされていれば、特にうるささを感じず早い段階で高い満足度を得ることが出来ます。

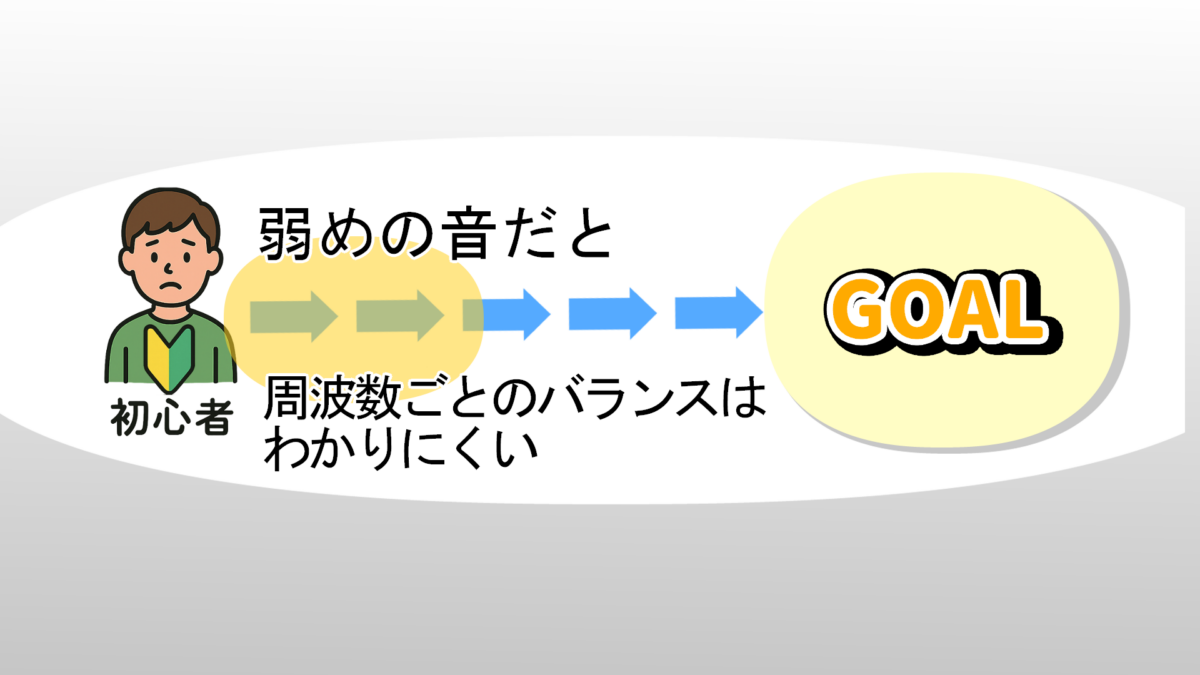

一方で、はじめての場合は補聴器の音に慣れる必要があるため、あえて弱めの音量に設定し、一定のトレーニング期間を設けて慣らす必要があります。そして、補聴器の音に慣れて、そこからはじめて適切な音量に設定することが可能になります。

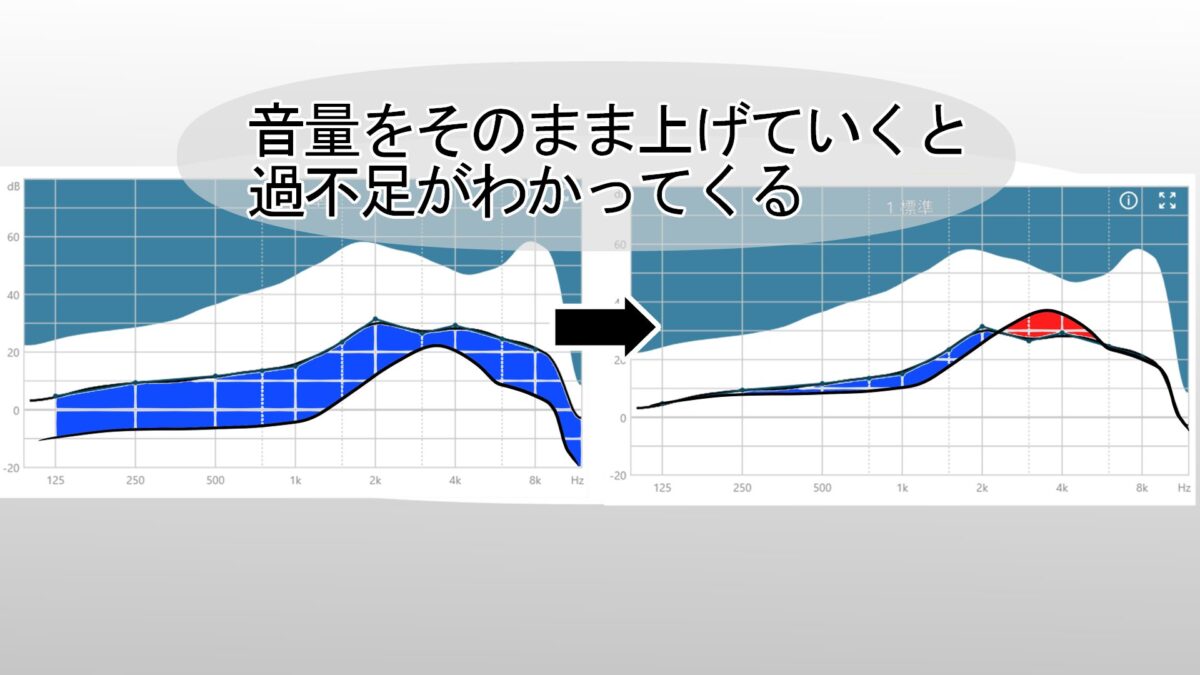

つまり、補聴器初心者の場合はスタートの音量が弱いため、周波数ごとに過不足があるのかとても把握しにくいのです。

仮に過不足がある状態で音量を上げていくと、一部の周波数帯は過剰でそのほかは不足した増幅度合いになりバランスの悪い聞こえになってしまいます。

ユーザーはうるささ、または物足りなさは感じますが、どの周波数帯が調整を必要としているのかはわかりません。

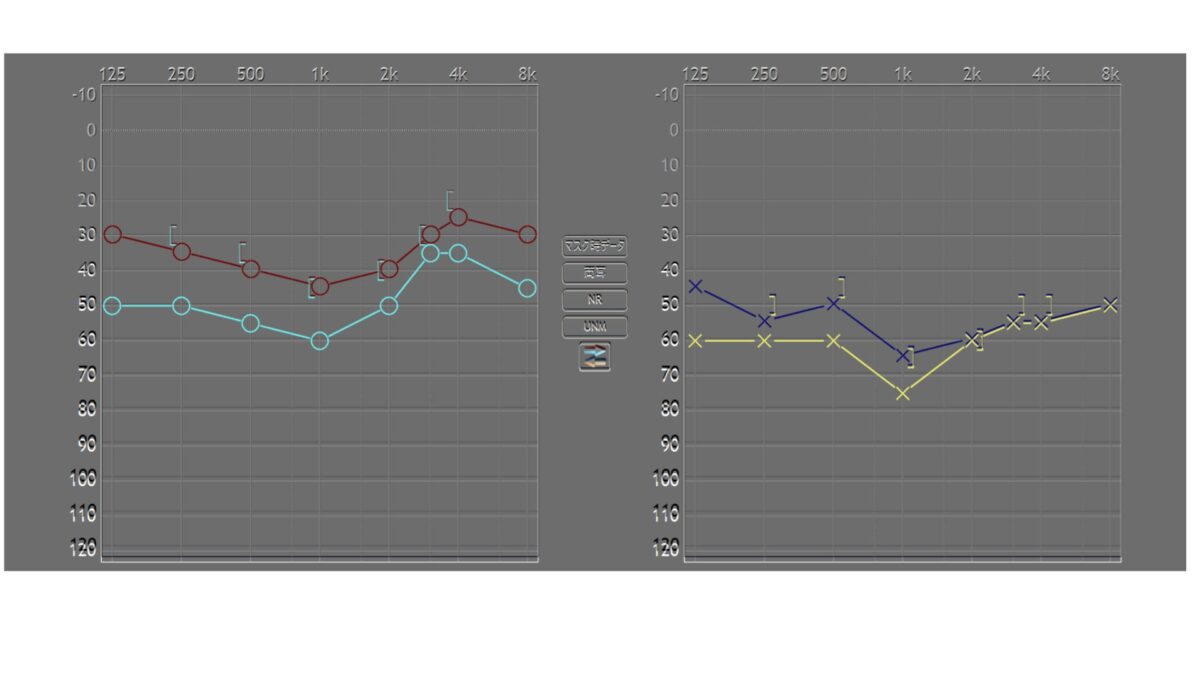

そこで、技能者は「補聴効果測定」を複数回測定し周波数ごとの調整をする、というのが流れになります。

それでもうまくいかない

初心者や経験者の区別なく、たびたび起こることとして何度調整しても聞こえの改善がうまくいかないケースがあります。

聞こえの改善の判断基準のひとつは※「語音明瞭度」と呼ばれる聴力ですが、目標(ゴール)となる値にどうしても達しないケースがあります。

※語音明瞭度とは言葉の聞き取りの能力のことで、聞き間違いの有無の割合を数値化したものです。個人差があり、必ずしも100%が目標とは限りません。

考えられる原因その1【測定ミス】

まずはじめに考えられるのは、聴力基礎データの測定ミスです。

聴力基礎データ、つまり聴力図(オージオグラム)などのことですが、測定結果が本来の聴力と比べて誤差が大きいほど調整は難しくなります。

補聴器はユーザーの聴力データを元に目標となる増幅度合いを決めますが、そもそもの基礎データにズレがあると目標自体が間違っているため調整が難しくなります。

この場合は、聴力の再測定をすることが解決の一番有効な手段ですが、意外と気が付かない盲点となります。

基礎データの測定ミスは、ヘッドホンの装着に問題がある場合やユーザーの応答に問題がある場合が考えられます。

この誤謬は、実際に補聴器を調整してみないと把握できないことがほとんどです。

技能者は基礎データが合っている前提で調整を行うため、実際の聴力でないデータだとユーザーの反応や効果測定の結果において整合性が取れなくなり「?マーク」が点灯します。

整合性が取れていないにもかかわらず調整を進めていくと迷路に迷い込みゴールにたどり着くことは不可能になります。(ゴールだと思っていたら落とし穴でふりだしに戻る)

技能者にとって、自分で測定した結果や耳鼻咽喉科で検査された結果を疑うのは想像するよりも難しく、「間違っているかもしれない」という可能性を持ちながら補聴器の調整を行うことが求められます。

考えられる原因その2【未測定】

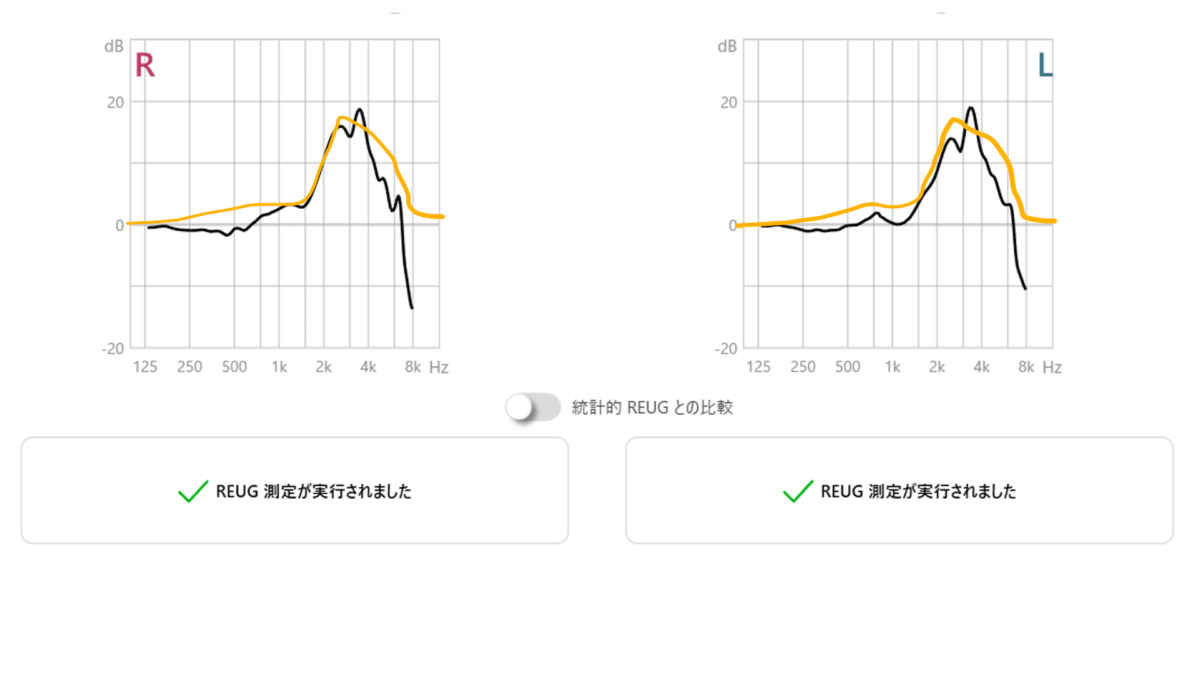

もう一つの原因としては、こちらも基礎データになりますが、※「裸耳利得データ」の未測定があります。

※裸耳利得データとは、ユーザー個人の外耳道共鳴のことで、実耳測定(じつじそくてい)/REMによって得ることが出来ます。

実耳測定器がない場合は「平均値」を基準に目標利得(ゴール)を算出します。

この平均値が曲者で、あくまでも平均なので誤差が必ず生じるため目標利得もズレて算出されることとなります。

問題は、技能者がその事実を無視、または知らないで調整を行った場合、先ほどと同じように迷路に迷い込みゴールにはたどり着くことはできなくなります。

なぜそのようなことが起きるかというと、現状日本で実耳測定器を導入している専門店が少ないことが挙げられます。

また、眼鏡との兼業店の場合は、さらにその数は少なく、総じて「裸耳利得」についての知識が乏しい技能者が多いということにつながります。

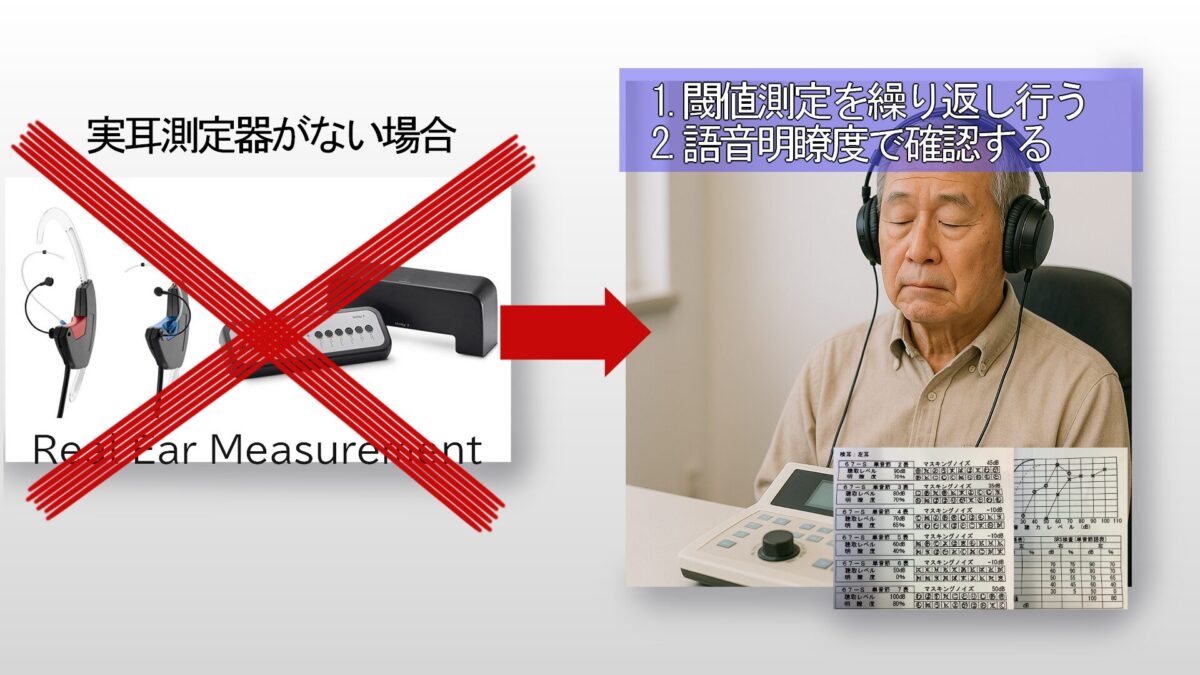

実耳測定器がない場合の調整方法

ベストなのは実耳測定を行うことですが、設備の問題で難しい場合は、「装用閾値測定」を何度も行い、ゴールである目標利得を探し出すことです。

この測定を行うことで算出時に生じたズレを修正し聞こえの改善を目指します。

加えて、「語音明瞭度測定」で聞こえ方を確認し補聴器の調整を行っていきます。

時間はかかりますが、実耳測定を行わない以上、必要な手間と捉えると良いでしょう。

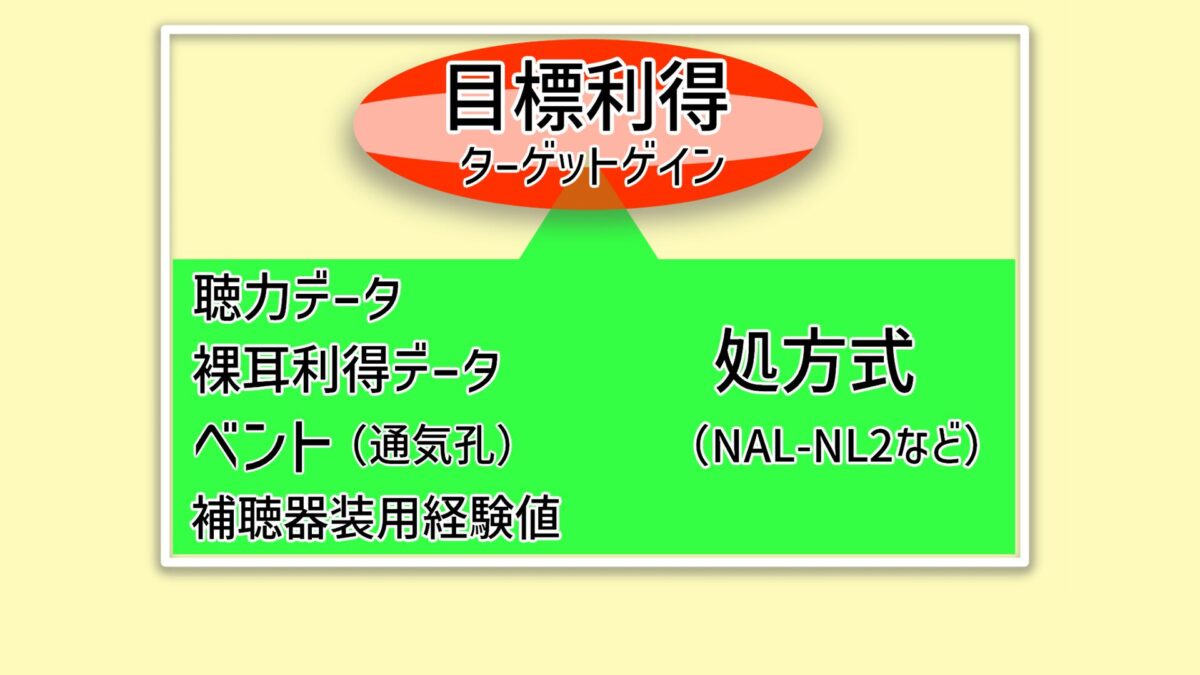

目標利得の算出方法

補聴器の調整でゴールとなる値を「目標利得」と言いますが、この値を算出するために①聴力データ②裸耳利得データ③ベント④経験値の情報を処方式(計算式)に当てはめて求めます。

②の裸耳利得データは、実耳測定でのみ得られます。

実耳測定によって裸耳利得を得られれば正確な目標利得を算出できるため、調整にかかる時間が短縮できるメリットがあります。

実耳測定のメリット

この実耳測定による設定は、正確な目標利得を設定することができるため、はじめての方は良いバランスのまま音量を下げてスタートすることが出来ます。そのため、補聴器に慣れて音量を上げる段階になったら一律に音量を上げていけばよいのでとても負担が少なく、測定回数も少なく済みます。

また、経験者の場合は、はじめからしっかりと調整、音量設定が可能なため、ごく少ない調整回数で済みます。

良い聞こえを実現するために

補聴器の調整は、基となるユーザーの聴覚基礎データがとても重要です。正しい入口からスタートすることでスムーズかつスマートにゴールへたどり着くことが出来ます。

言い換えれば、基礎データに問題がなければ、補聴器の調整はそこまで難しいものではありません。良い聞こえを実現するためにも聴力測定や実耳測定に目を向けましょう。