Last Updated on 2020年12月23日 by 補聴器専門店ミラックス

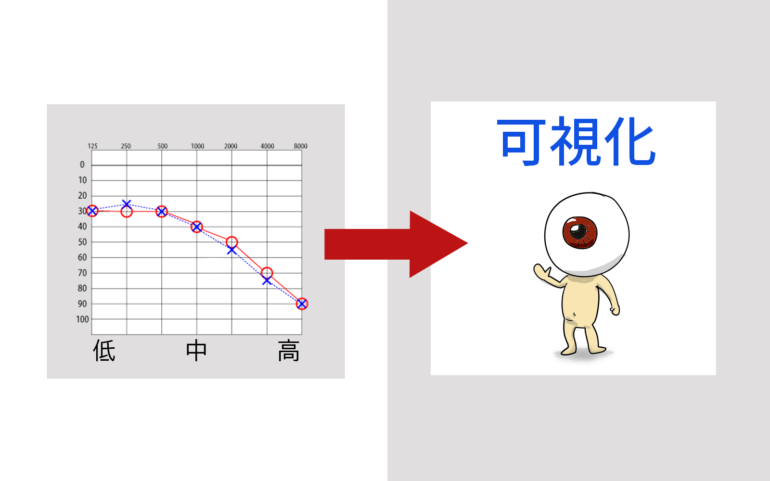

加齢性難聴を可視化してみた

大体が感音難聴

最近はインターネットなどで事前に知識を得てからご来店されるお客様が増えてきています。以前と比べると難聴についての理解が深まっていることを実感します。補聴器を装用するうえで、難聴、聞こえのメカニズムについて知っておくことはとても有益です。

特に、年齢を重ねてから聴力が低下するタイプ【加齢性】の難聴は、誤解されていることも多いのでしっかりと確認しておくと安心だと思います。

難聴は3種類に分けられますが、前述の加齢性難聴は【感音難聴】に分類されます。この感音難聴を引き起こす有毛細胞の損傷はとても厄介です。

有毛細胞の損傷を治療する術は今のところなく、根治が不可能だからです。ですから、感音難聴が改善する薬やマッサージなどは残念ながらありません。

角膜や脳と同じように、有毛細胞も損傷した部分で細胞が分裂して組織を再生してくれることはないのです。損傷したらそのままです。逆に言えば、IPS細胞などで有毛細胞が再生できれば感音難聴の治療は可能になります。

ちなみに、IPS細胞から作った角膜細胞は2019年に世界で初めて移植されています。有毛細胞の研究も進んでいることに期待したいです。

有毛細胞はセンサー

話が逸れましたが、感音難聴は有毛細胞の損傷が主な原因で引き起こされます。有毛細胞は高音域のパートから低音域のパートまで、各周波数ごとに分析するパートが振り分けられています。

そこで、特定のパートに損傷があると、その周波数の聞こえが低下するというわけです。センサーが周波数ごとに設置されているイメージで良いかと思います。

それらのセンサーの損傷が激しいほど感度が悪くなり分析ができなくなるため、脳に伝わる音情報はとても曖昧なものになります。これが聞き間違いや聞き返しにつながるわけです。

もっとわかりやすいように、感音難聴を可視化してみました。

難聴を可視化

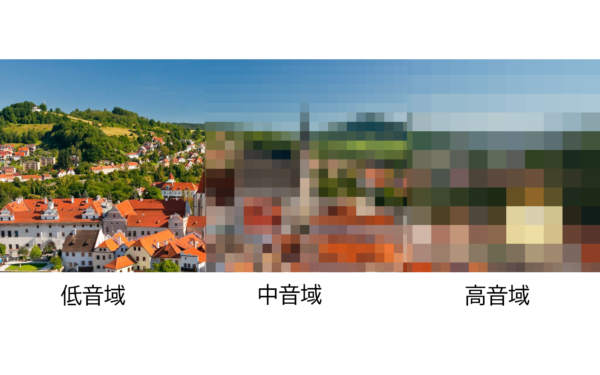

この【1枚の写真】を【1回の会話】として見てください。低音域の聴力は残っていて、中音域から高音域にかけて聴力が低下している加齢性の難聴をイメージし、聞き取りにくい周波数を画素数に置き換えています。

左側(低音域)が鮮明なので、この写真が街並みの写真であることがわかります。

中央部(中音域)は画像が荒いため、大きな建物があるのが辛うじて確認できるにとどまります。※実際は教会があります。

右側(高音域)に関しては、他と同じような家が並んでいるという推測しかできません。※実際には違う。

この状態を会話に変換すると、、、

街について話していることは理解できるが、街のどんな問題について話しているのか内容までは理解できない

その結果、難聴者は聞き返して内容を確認したり、推測で内容を判断することになるのです。

聞こえているけどこもって聞き取りにくい

見えているけど画像が荒くて見にくい

元の写真

ミラ子さんが右端にいたなんて!!こうなってくると推測だけでは正確な判断が不可能なのがお分かりいただけたと思います。

補聴器は聞こえにくい部分を聞こえやすくしてくれるとても優れたアイテムです。

可視化で例えるならば、画素数が荒い部分を細かく見やすくするアイテムです。写真を遠くから見てみるとモザイクが小さくなるので、中央の建物の存在がよりわかりやすくなり、全体像もつかみやすくなっているはずです。

最新のデジタル補聴器は周波数ごとに調整ができるため、聴力に合わせたより細かな調整が可能です。ぜひ、補聴器専門店ミラックスで最新デジタル補聴器をお試しください。

ミラックスへご相談ください

聞こえの問題が気になる方は認定補聴器技能者在籍の補聴器専門店ミラックスへぜひご相談ください。