聞こえにくさを感じている場合、ほとんどの方は、程度の差こそあれ難聴の状態になっていると思われます。

難聴であれば補聴器が役に立つわけですが、巷にあふれている補聴器に対するネガティブな意見、評価があるため購入に二の足を踏んでいる方も多いかもしれません。何と言っても価格が高額なので無理もないことです。

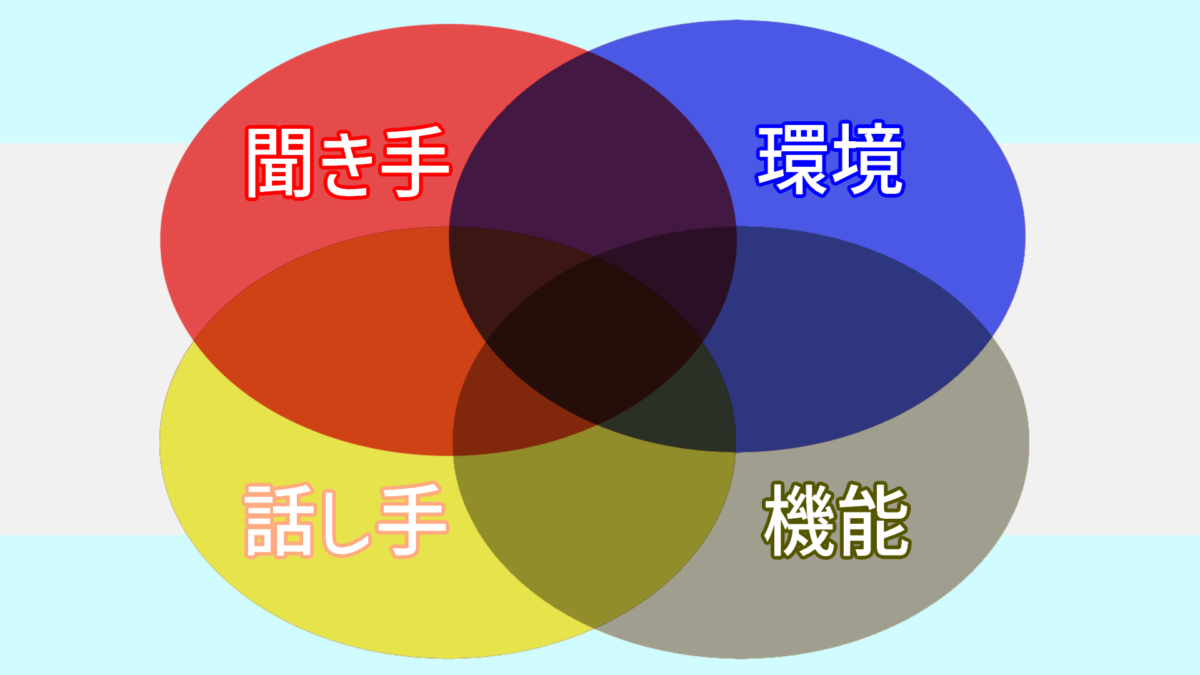

では、なぜ補聴器に否定的な意見が出てくるのでしょうか。そこには様々な角度からの問題点があり、時には重なり合って問題をさらに複雑にしているからです。

※ここでは、補聴器の調整が適切に行われている前提で話を進めます。

4つの視点

- 聞き手(補聴器装用者)

- 話し手(相手)

- 環境(周囲の雑音など)

- 機能(補聴器のクラスによって搭載されている機能が異なる)

聞き手

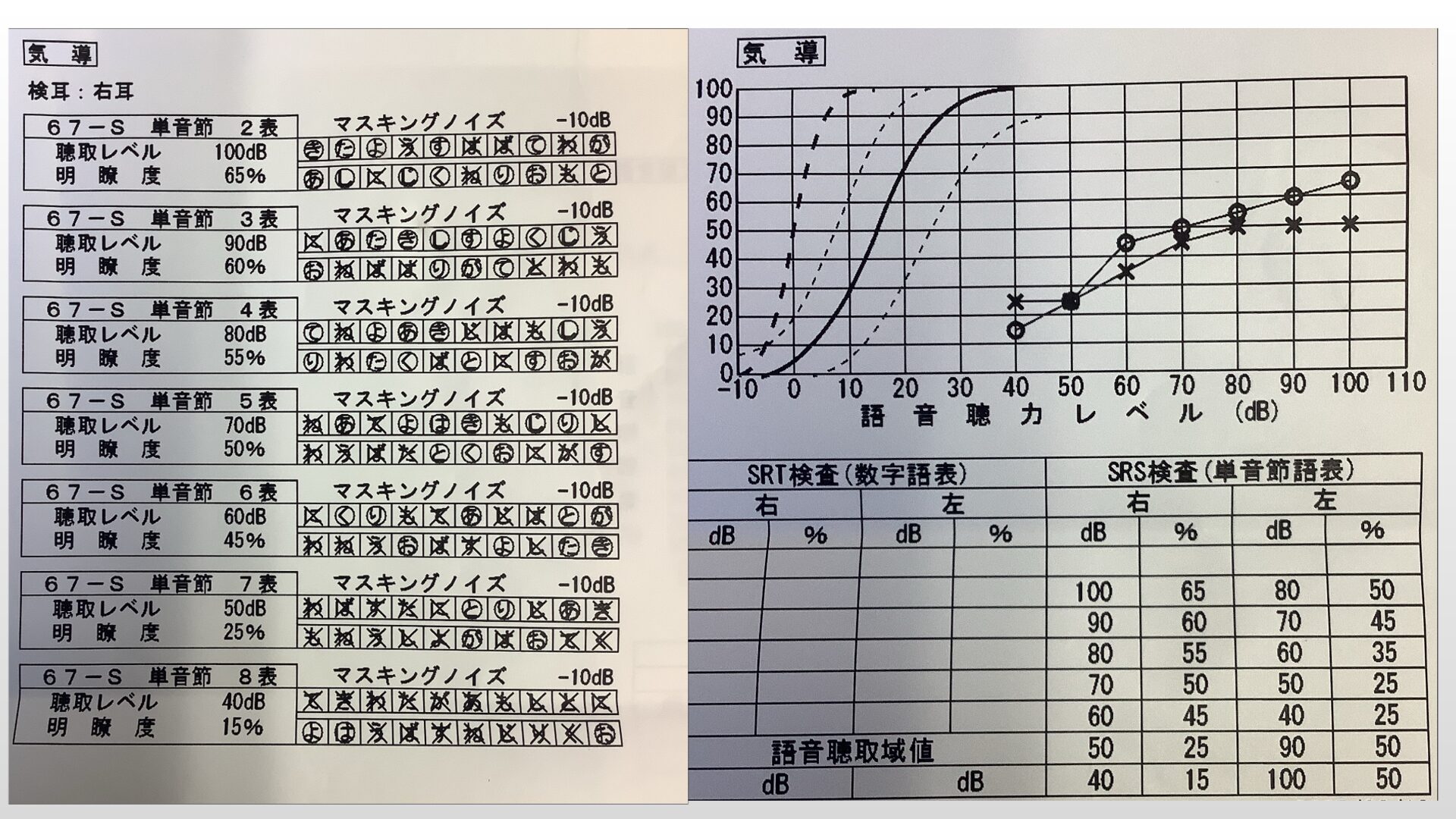

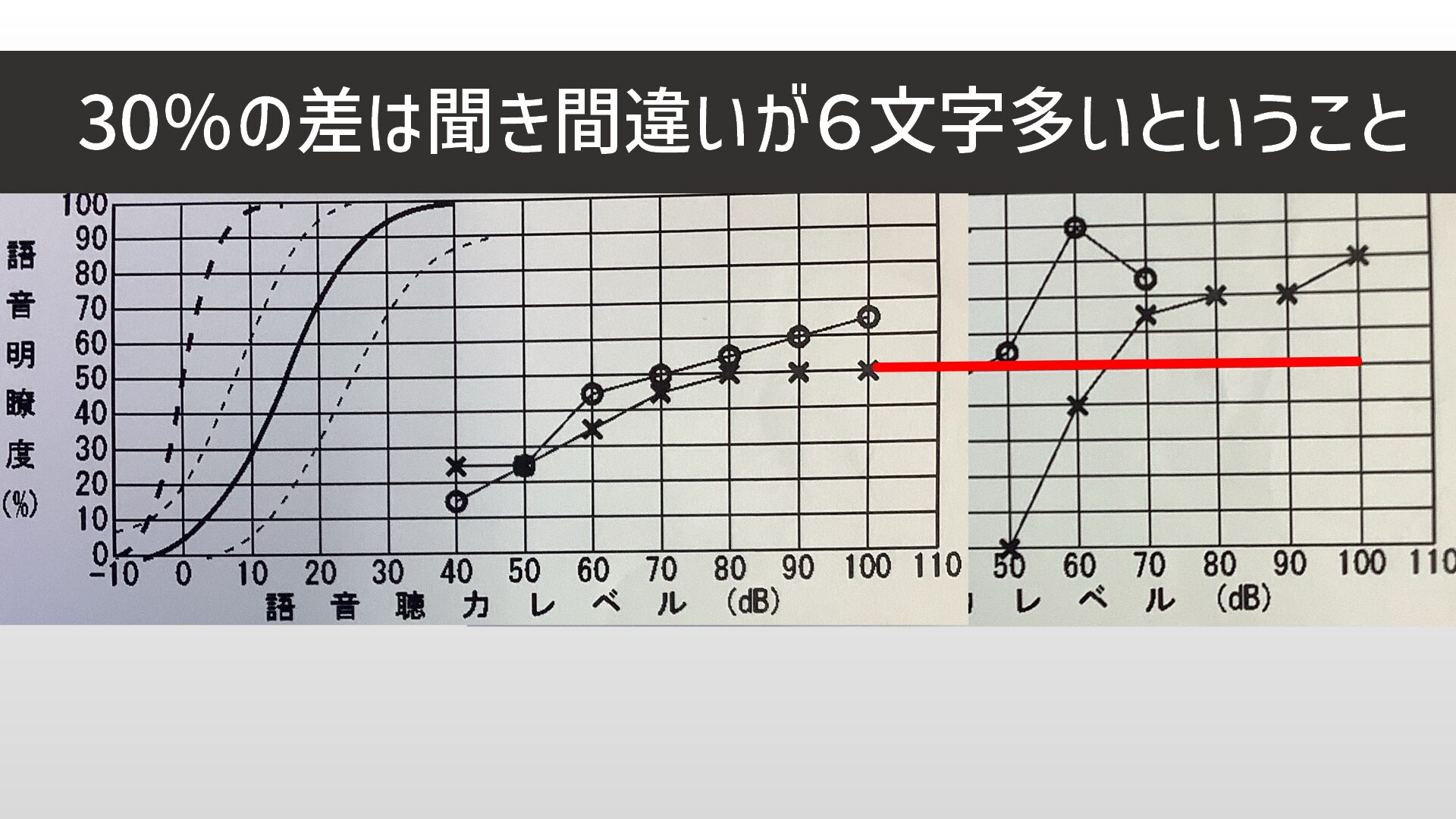

まず、聞き手である補聴器装用者(難聴者)の問題点ですが、語音明瞭度(弁別)の結果が悪い場合は補聴器の効果は限定的になります。これは、「言葉の聞き取りの能力」のことで、聞き間違いがどのくらいあるのかを測定し、数値化したものです。

この数字が悪いほど補聴器の効果は限定的になります。

この明瞭度の結果が悪いケースでは、耳鼻科や専門店で適切な説明を受けていないと常に疑問が残ってしまうこととなり、満足度が下がる結果となります。

話し手

話し相手の問題点もあります。これは、話し方に特徴のある方で、①早口②活舌の悪さ③口の開き不足(もごもご話す)④声が小さいなどが挙げられます。

補聴器は相手の話し方を修正、補正することはできませんので、解決策としては普通の声量で、はっきり話してもらうことを相手に伝えることです。

環境

音は、空気の振動です。そのため聞き取りたい音声とそのほかの音に違いはありません。違いがあるのは自分にとって必要かどうかだけです。周囲の音環境によって音声の聞き取りが難しくなるケースはたくさんあります。

①音声よりも周りがうるさくなるほど聞きとりにくくなります。

②距離が離れるほど音声は弱くなり聞き取りにくくなります。

③体育館のような反響のある環境は反響音が大きいほど聞き取りにくくなります。

④屋外では風の強さと向きによって聞き取りにくくなります。

⑤車内での会話は全員が前方を向いているため聞き取りにくくなります。

これらの問題を解決するためには、補聴器に搭載されている機能がカギとなります。ただし、機能が搭載されているからと言って静かな場所と同じような聞こえやすさにはなりません。あくまでもベストな聞こえに近づけるための機能だと捉えると良いでしょう。

機能

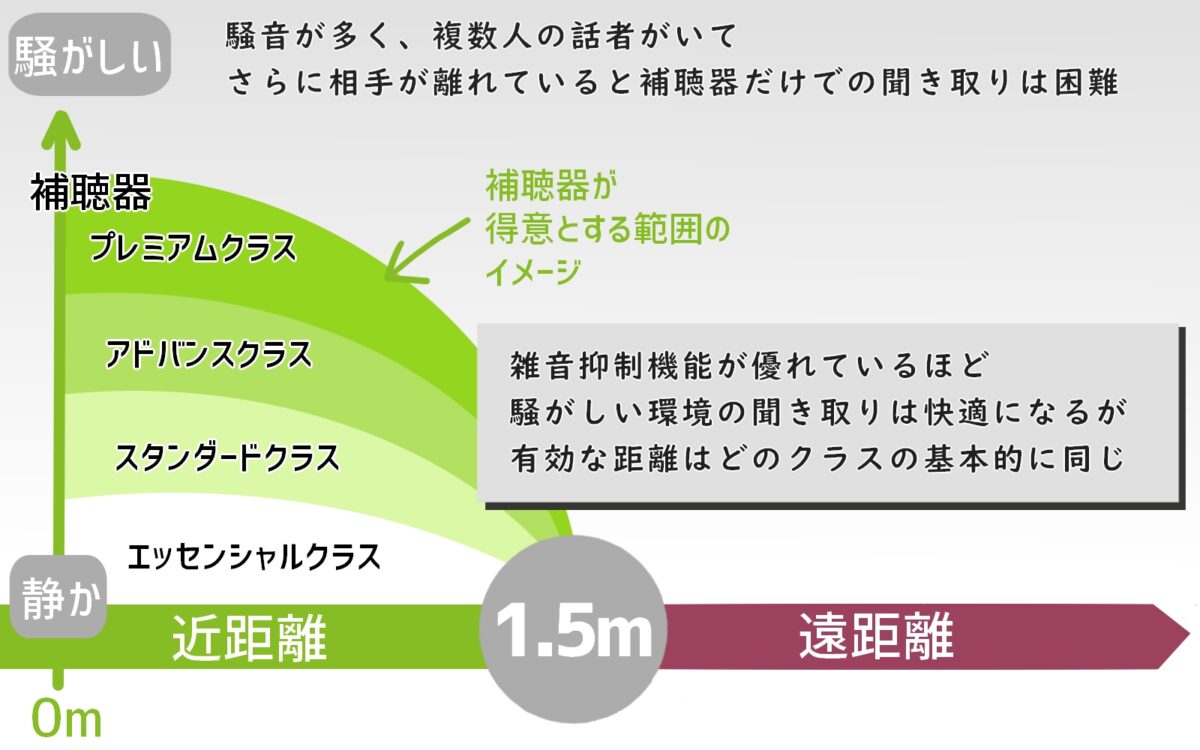

補聴器の機能は前述した環境の変化に対応するための機能です。では、基本となる環境とはどんな環境なのでしょう。

補聴器がベストな聞こえになる条件は、①相手の正面で聞く②相手との距離が1.5m以内③周囲が静かであることです。

補聴器の調整は、この環境でベストな聞こえになるように調整を行います。

これらの条件から離れるほど聞き取りにくくなるので、様々な機能を働かせてベストな聞こえに近づけます。

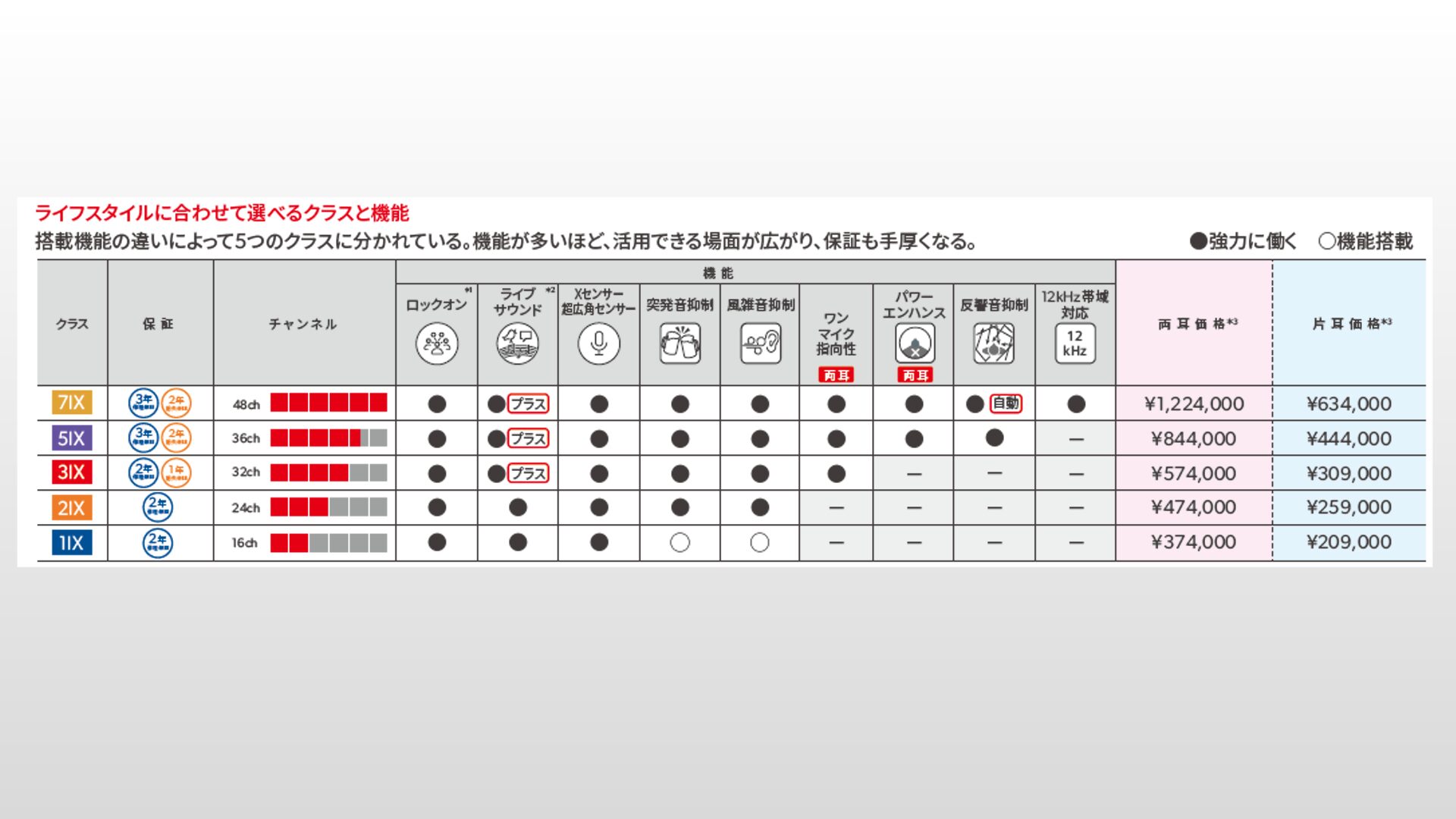

問題は、働く機能がクラスによって異なるという点です。両耳100万円以上のプレミアムクラスと両耳30万円くらいのバリュークラスでは搭載されている機能に差があるため、対応できる環境に差が出てきてしまいます。

関連事項として加えると、通販で売られている廉価な集音器や補聴器は名ばかりの機能で環境の変化に対応することはないと言ってよいと思います。そもそも聴力データを必要としていないため効果を測定することは難しいです。

ちなみに、意外かもしれませんが、補聴器は真横の音声を聞き取ることが苦手です。最上位クラスではそこらへんもフォローしていますが、大半の補聴器は真横からの音声は拾いにくくなっています。

合わせ技で聞こえにくさが発生している

「聞き手」「話し手」「環境」「機能」それぞれの問題が重なり合っているため問題をわかりにくくしています。

補聴器の限界を知り、補聴器の有用性を見つける

この不満や疑問を解決するためには、専門家の説明が不可欠です。

購入前に専門家に相談したり、もしくは使用中の補聴器で、できることとできないことを確認、把握して、聞こえにくさを感じたら自分なりの工夫をしてみましょう。

すぐできる工夫

①相手の正面に位置取る

②1.5m以内で会話する

③補聴器にプラスしてアクセサリーを活用する

③に関しては各メーカーが発売しています。

主な補聴器アクセサリー

- テレビを聞きやすくしてくれるアクセサリー

- 雑音下や離れた人との会話を補助するマイクアクセサリー(ロジャーなど)